책소개

인공지능, 그 영혼의 무게는 얼마인가

인공지능 기술의 발전이 인간의 본질, 특히 ‘영혼’이라는 개념과 어떻게 교차하는지를 철학적·문화적으로 조망한다. 고대 그리스의 ‘프시케’ 개념에서 출발해 플라톤과 아리스토텔레스, 데카르트, 파스칼 등 서구 철학자들이 영혼을 어떻게 정의해 왔는지를 되짚는다. 영화 〈아이, 로봇〉, 〈프로메테우스〉, 일본 애니메이션 속 AI 캐릭터 등 대중문화 속 인공지능을 분석하며, 기계가 과연 감정과 의식, 초월성까지 지닐 수 있는 존재로 진화할 수 있는지를 탐구한다.

챗봇, 섹스봇, 마인드 업로딩, 초지능 개발 같은 최신 AI 기술 흐름 속에서 인간의 영혼 개념이 다시 부각되고 있다. 인간의 인격성과 도덕성, 영성은 단순히 계산 능력이나 기능으로는 구현될 수 없다. 진정한 인공지능의 미래를 위해서는 인간됨의 조건을 새롭게 성찰해야 한다.

200자평

인공지능이 단순한 기계 지능을 넘어 인간의 영혼과 인격을 가질 수 있는지를 탐색한다. 서구 철학의 영혼 개념과 AI 기술 발전을 연결하고, 일본 애니메이션과 서구 대중문화의 사례를 살피며 인간됨의 본질을 재조명한다.

지은이

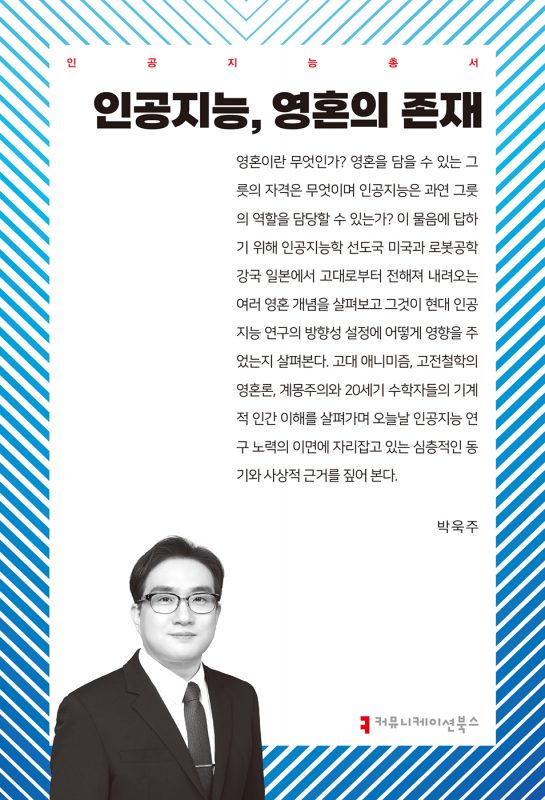

박욱주

연세대학교 신과대, 한국기독교문화연구소의 연구교수로 재직 중인 저자는 연세대학교에서 종교철학 전공으로 신학박사학위를 취득했다. 동 대학 신과대 학부와 연합신학대학원에서 그리스도교 철학, 현대 실존철학과 현상학을 중심으로 종교철학 연구사 및 연구방법론에 대해 연구와 강의를 병행하고 있다(2016∼현재). 한국연구재단(NRF) 신진연구자 및 연구교수 지원사업을 통해 마르틴 하이데거, 디트리히 본회퍼, 에마뉘엘 레비나스의 종교적 실존 및 윤리에 대한 사유와 인공지능학의 융합연구를 수행해 왔다(2019∼현재). “수학적 추상화가 유발하는 인공지능 오작동: 윤리적 감성과 감정에 대한 레비나스의 고찰에 입각한 기술적 대안 탐구”(2023), “Artistic Beauty and Religious Sublimity”(2021), “Imagining Divine Beauty”(2020), “History and Application of Artificial Neural Networks in Dentistry”(2018) 등 스무 편 이상의 논문을 A&HCI, SCOPUS, KCI 등재학술지에 게재했다.

차례

영혼으로 진화한 인공지능

01 코다마와 엔트: 만물에 깃든 신

02 모르페와 프시케: 생명과 생각을 주는 영혼

03 코기토와 갈대: 합리와 비합리 사이의 영혼

04 말하는 우상과 오토마타: 생명을 담은 인형의금기

05 튜링과 다트머스: 모든 것이 가능한 기계

06 아톰과 마징가 Z: 공생공존의 알레고리

07 터미네이터와 메간: 적자생존의 알레고리

08 챗봇과 섹스봇: 마음과 몸의 새로운 동반자

09 에코와 플린트: 흉내 내기의 화신

10 고스트와 마기: 진화 혹은 초월의 기계

책속으로

〈반지의 제왕〉의 호빗들은 엔트의 협력을 얻어 내기 위해 상당히 고생스러운 협상 과정을 거친다. 〈모노노케 히메〉의 주인공 아시타카는 숲을 안전하게 지나가기 위해 코다마의 허락을 구한다. 이처럼 애니미즘 세계관 속 인간과 자연 만물은 서로 평등한 위치에서 소통하고 협력해야 하는 책임을 짊어진다. 만일 인간이 자연 생태나 사물에 폭력을 가하면 생태와 사물 또한 인간을 징벌할 권리를 갖는다. 인간과 비인간 존재자 사이의 이런 평등한 공생공존 관계는 애니미즘이 제시하는 모범적 삶의 방식이다. 이것은 인간과 비인간 존재자 사이에 분명한 주종 관계가 형성되어 있다고 가르치는 그리스도교 세계관 안에서는 찾아보기 어려운 공존의 윤리다.

-01_“코다마와 엔트: 만물에 깃든 신” 중에서

최근에는 이런 요구 조건을 충족하기 위해 “체화된 인공지능(embodied artificial intelligence)”이라는 연구 주제가 부각되고 있다. 체화된 인공지능은 물리적 차원으로만 보면 로봇공학과 직결되는 개념이지만 지능 차원에서 생각하면 그 의미가 상당히 모호하고 불분명하다. 인간의 생물학적 지능과 신체의 긴밀한 연결 관계를 온전하게 구현하려면 우선 어떤 인지 모형을 채택할지 고민해야 하고 그 모형에 맞는 물리적 신체의 재료와 구성 방식을 탐색해야 한다. 여기에 더해 감성으로부터 일어나는 감정을 구현하기 위한 감정 인공지능(emotional artificial intelligence, EAI) 기술까지 융합해야 한다.

-03_“코기토와 갈대: 합리와 비합리 사이의 영혼” 중에서

사실 서구에서 처음 인공지능 개념을 창안한 튜링과 맥카시, 민스키 등은 애초 인공지능의 도덕성에 대해 따로 걱정 같은 것은 하지 않았다. 최고의 합리성이 최고의 도덕성을 도출할 것이라는 믿음 때문이었다. 오히려 소설 아이, 로봇(I, Robot)의 저자 아이작 아시모프(Isaac Asimov)나 〈2001 스페이스 오디세이〉의 감독 스탠리 큐브릭(Stanley Kubrick) 같은 대중문화 창작자들이 인공지능의 도덕성에 대해서 더 염려하고 있었다. 그리고 시간이 지나 물리적 기호 체계 가설의 한계가 드러나면서 전문 인공지능 연구자들 또한 인공지능이 저절로 도덕성을 갖추리라는 생각은 포기하게 되었다.

-06_“아톰과 마징가 Z: 공생공존의 알레고리” 중에서

인공지능이 데이터 마이닝이나 추론을 통해 밝혀내는 데이터 사이의 숨겨진 현상적 혹은 추상적 연관성은 실상 기존 데이터셋 가운데 아직 드러나지 않은 연결 관계를 밝혀 주는 것일 뿐, 기존 인지와 판단의 프레임(인공지능의 경우 통계 연산의 프레임)을 벗어나 있는 것은 아니다. 반면 인간은 개인적으로든 집단적으로든 기존 인류 문화나 문명에서 아예 찾아보기 힘든 개념이나 활동을 새롭게 창조해 내는 능력이 있다. 이것은 인간 인격이 프레임을 벗어나는 자유로운 사고와 선택의 힘을 갖고 있다는 사실을 입증하는 현상적 증거다.

-09_“에코와 플린트: 흉내 내기의 화신” 중에서

commbooks@commbooks.com

commbooks@commbooks.com  02.7474.001

02.7474.001  02.736.5047

02.736.5047