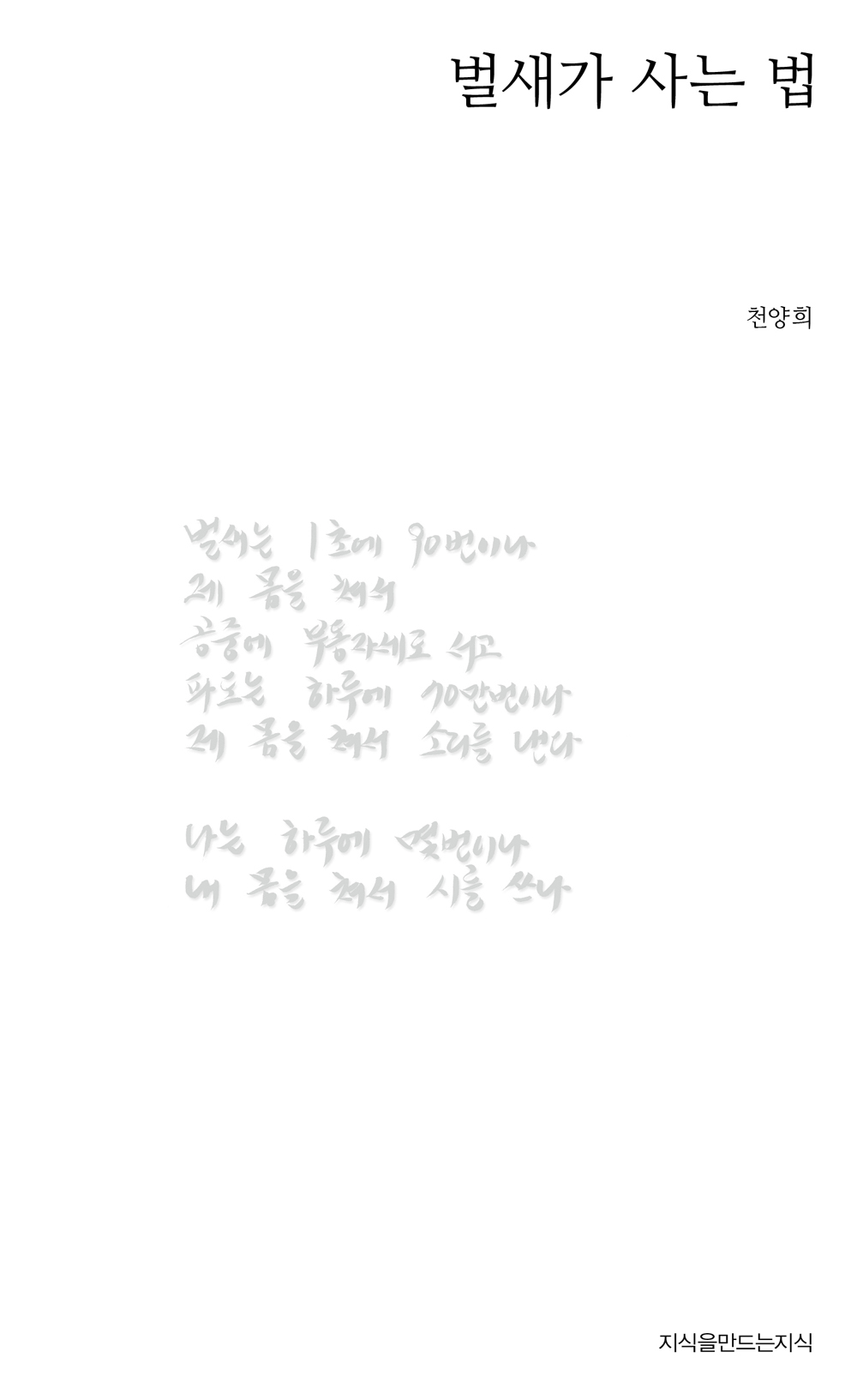

천양희 육필시집 벌새가 사는 법

늦가을 비 내려 하루가 짧게 저문다/ 너무 춥네, 하듯이 가로수들이 헐벗었다/ 모래내 버스 종점, 막차가 막 돌아온다/ 밤하늘이 어둡고 깊다 바람이 출렁,/ 뼛속까지 들어온다 마른 가지 끝이 흔들린다/ 그에게 세상은 가지 끝 오르기다 미끄러지기다/ 세상은 너무 미끄럽다니까/ 냉기도 뒤집으면 훈기가 된다고?/ 역 앞 마당이 썰렁하다 늙은 취객 하나/ 거위처럼 뒤뚱거리며 사라진다 ‘뻐꾸기 둥지 위로/ 날아간 새’ 뭐, 새라고? 영화?/ 좋아하시네 하면서/ 흐린 불빛에도 으스러지는 건/ 지난 시간의 반짝이는 모래들, 모래톱들/ 누가 손을 넣어 그의 가슴을 뜯어 내려는 건가/ 세상에는 물보다 더 맑은 눈물이 있다는 걸/ 수색(水色)은 전혀 눈치채지 못한다/ 제 모래 속을 제가 들추어 보려는 듯/ 거기, 모래톱을 안고 사는 모래천변 사람들/ 지상의 그물 속에 그 물속에 걸리는 것은 모래뿐이지/ 물같이 흐르고 싶은 밤 모래 위에 앉아/ 밤새도록 꾸벅거리는 모래내를, 그렁거리는 소리를/ 듣는다 버스 종점 그 끝에 서서

≪천양희 육필시집 벌새가 사는 법≫, 100~103쪽

하루는 짧고 밤하늘은 깊다.

늦가을, 추워, 종점으로 돌아온다.

세상은 오르기엔 너무 미끄러웠던가.

2796호 | 2015년 11월 14일 발행

commbooks@commbooks.com

commbooks@commbooks.com  02.7474.001

02.7474.001  02.736.5047

02.736.5047